當我兒子的生母流落街頭

沒人保證公開領養會比封閉式領養或跨國領養能更快為我們帶來一個孩子。事實上,中介提醒我們,作為一對男同性戀伴侶,我們可能要等很長時間。當我們按要求參加一個為期兩天的公開領養研討會,而會上發言的兩位生母都說,她們首先考慮的問題是為自己的孩子找到一個「良好的基督教家庭」時,這一點已經很清楚了。

但我們仍決定不管怎樣,都要試試公開領養。如果成為家長,我們希望孩子的親生父母能成為他生活的一部分。

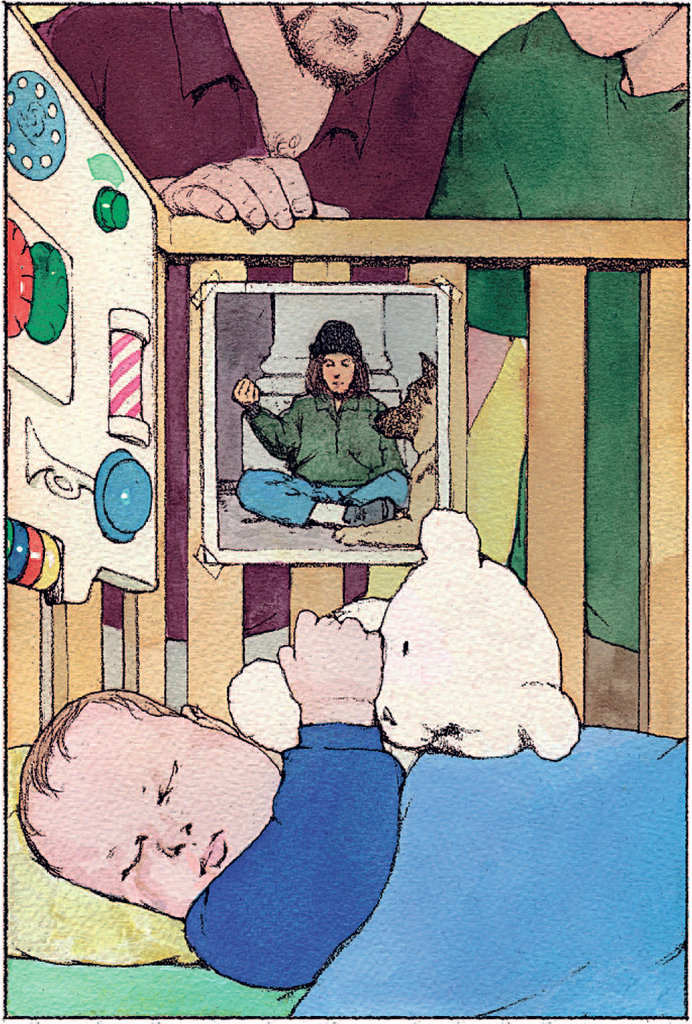

結果我們也沒等多久。文書工作完成幾周後,我們就接到了中介的電話。一個19歲無家可歸的流浪孩子——無家可歸是她的主動選擇,意外懷孕7個月是意外——從該機構篩選的准家長當中選擇了我們。見到她那天,中介建議我們三人一起出去吃頓午飯——嗯,如果算上她養的德國牧羊犬「願望」,那就是四個,再算上她懷的孩子就是五個。

我們滔滔不絕問了不少情緒化的問題,但她很謹慎,只對回答事實部分感興趣:她知道孩子的父親是誰,但不知道他在哪裡,她也不能在街頭獨自撫養孩子,就只剩下領養這條路了。她願意經受中介的種種繁瑣,包括每週的諮詢以及與我們的多次會面——因為她也想公開領養。

DJ出生的時候我們和她在一起。兩天後,她交出孩子的時間到了,我們來到她的病房。在把DJ帶回家之前,我們不得不把他從坐在床上哭的母親懷裡抱走。

收養DJ的時候我33歲,以為自己知道一顆破碎的心是什麼樣子,是什麼感覺,但其實我什麼都不知道。你知道一顆破碎的心是什麼樣?就像一個哭泣的少女把剛出生兩天而自己沒有能力撫養的嬰兒交給一對她希望有能力撫養的伴侶。

如果問一對盼望領養孩子的伴侶最想要什麼,他們會告訴你,世界上只有一樣東西是他們想要的:一個健康的孩子。但許多伴侶想要更多。他們希望孩子的親生父母消失,這樣就永遠不會有孩子「真正的」父母是誰的問題了。親生父母出現在他們門口,帶著律師,想把孩子要回去,是所有養父母的噩夢,是收養聊天室和研討會上被討論過無數次的話題。

但在我們看來,所有被收養的孩子最終都想知道他們為什麼被收養,他們遲早會開始問問題。「他們不愛我嗎?」「他們為什麼遺棄我?」在封閉收養的情況下,養父母能透露的東西不多。事實上,他們也不知道答案。但我們知道。

像大多數無家可歸的流浪小孩一樣,我們兒子的母親在全國到處打工。夏季去波特蘭或西雅圖;夏末秋初在丹佛、明尼阿波利斯、芝加哥和紐約;冬季和春季則去鳳凰城、拉斯維加斯或洛杉磯;然後又搭便車或乘火車回到波特蘭,這是她的家鄉,她的工作週期也在這裡重新開始。

收養DJ的最初幾年裡,他的母親會特意在夏天來西雅圖,這樣就能跟我們見面。不在西雅圖的時候,她也會跟我們保持電話聯繫。她的電話通常很短,會問我們過得怎麼樣,我們也給她同樣的問候,然後讓DJ來接電話。她話不多,他也不知道說什麼,但對DJ來說,母親打電話來這件事很重要。

DJ三歲時,他的母親不再頻繁打來電話或看望他。當她偶爾來電話時,通常都有一些令人不安的消息。有一次,她的男友死於酒精中毒。他們睡在紐奧良的人行道上,當她醒來的時候,他已經死了。還有一次她打電話來說,她下一任男友又開始吸食海洛因。很快電話就不再來了,我們開始擔心她是死是活。在音訊全無的六個月後,我開始給醫院打電話,然後是停屍房。

DJ的四歲生日來了又去,沒有電話,我確信她在路上或是火車場一定遇上了什麼事。她一定是死了。

DJ滿四歲後不久的一個晚上,我在多餘的卧室裡拆牆紙,DJ最好的朋友,一個叫海文的男孩在這裡住了一晚。海文的母親把他接走後,DJ拖著一張椅子進了房間,看我把牆紙撕成條。

「海文有媽媽,」他突然說,「我也有媽媽。」

「沒錯,」我回答道。

他繼續說:「我從媽媽的肚子裡出來。我和媽媽在公園玩耍。」然後他看著我問道:「我什麼時候能再見到媽媽?」

「這個夏天。」我說,希望自己不是在撒謊。當時是四月,而我們自從去年九月就沒再聽到DJ母親的消息了。「我們會在公園跟她見面,就像去年夏天那樣。」

但到夏天,我們並沒見到她。隨後的秋天或春天也沒有。我不知道該怎麼跟DJ說。我們知道她沒有拋棄他,她愛他。我們也知道她不再打電話來,可能是已經死了。我確信她已經死了。但不管是死是活,我們都不知道該如何同DJ解決這個問題。該讓他接受什麼樣的打擊?他的母親可能已經死了?還是她去了別的地方,再也不想見你或給你打電話了?

很快他會問更複雜的問題。如果他想知道為什麼母親對他的愛不足以讓她好好照顧自己怎麼辦?那樣的話她就能活得足夠長來陪伴他嗎?那樣她就能等他長大到記得住她並懂得了愛的意義時,親口說出自己有多愛他嗎?

我和愛人在DJ睡著後的深夜討論過這些問題,感激他沒有提出失蹤母親話題的每一天。我們知道,當西雅圖的又一個夏天到來,我們沒法巧妙地避開這個話題。隨著時間推移,我們也得承認,那些我們不認同的封閉式收養開始看起來成了不錯的選擇。他的母親不是一個謎,而是一大堆令人苦惱的細節。很多被收養的孩子會在18歲或21歲的時候接觸到親生父母的種種細節,但DJ在四五歲的時候就得面對這些問題了。

他已經在這些問題打交道了。上次她來的時候,DJ三歲,他想知道為什麼媽媽身上那麼臭。我們大吃一驚,想都沒想就回答了。我們解釋說,因為她沒有家,所以不能經常洗澡洗衣服。

在DJ大吃一驚之前,我們就意識到自己搞砸了。對一個孩子來說,還有什麼比無家可歸更可怕的事呢?告訴他自己的母親選擇露宿街頭,對她來說街頭就是家,這並不合適。有好幾個月的時間,DJ都堅持說媽媽來和我們一起住就沒事了。我們家有浴室和洗衣機,她可以睡在客房。奶奶要是過來,媽媽可以睡他的床,而他睡在地板上。

我們再次聽到她的消息,是在消失了14個月後,她從波特蘭打來電話。她沒死,只是沒在意時間過這麼快,在西雅圖天氣變得又濕又冷之前沒來得及趕到。而每當她想打電話過來,要麼太晚,要麼喝得太醉。當她告訴我自己已經到了不喝酒就會生病的地步時,我委婉地建議她也許是時候離開街頭,停止酗酒嗑藥,該為未來做打算了。我能聽到她翻白眼的聲音。

她說,她沒選異性戀夫婦而選擇了我們,是因為我們看起來沒老到可以做她家長的程度。她也不希望我們現在開始像她父母那樣行事。她準備好了就會離開街頭。她沒生氣也沒大吼大叫,只是想確保我們能互相理解。

能聽到母親說話DJ很開心,沒有電話和探望的14個月就這樣放下了。我們去波特蘭看她,她當面向DJ道歉。我們拍了些照片,她保證不會再消失。

後來她又是一整年沒有任何消息。再次打電話來的時候,她沒有喝醉,而是因被控襲擊罪進了監獄。以前她就曾短暫入獄,因為流浪和非法入侵罪名被捕。但這次不同。她需要我們的幫助。或者說,是她的狗需要。

她的男友和旅伴總會消失,但那條叫「願望」的狗卻是她生活中不變的存在。帶著一條大狗搭便車和乘火車都不方便,但DJ的母親是個身材嬌小的女人,她的狗給了她保護。還有愛。

在紐奧良的一個深夜,她在監獄嘈雜的公共休息室告訴我們,她和另一個無家可歸的人吵架,對方沖向她時,「願望」咬了他。她說她打電話來,是因為看上去在她出獄之前,動物收容所會殺了「願望」。她悲痛欲絕,懇求我們幫她救救「願望」。她哭了,這是六年前在醫院那天之後,我第一次聽見她哭。

我們花了五週時間和1600美元,不僅救了「願望」,還把DJ的母親保釋出獄,她所受的指控隨後也被撤銷。在電話裡,我勸她搬去別的地方。三個月後,我發現她採納了我的建議。她從維吉尼亞州的一所監獄打來電話,在那裡她又因為非法闖入火車車場被捕。她打電話來是向DJ問好。

我聽人說過,選擇流浪街頭是一種慢性自殺。認識DJ的母親七年,我敢說這是對的。她所做的每一件事似乎都在招致危險。我已經記不清她有多少朋友和男友死於吸毒過量、酒精中毒,以及凍死。

等DJ越來越大,他對母親的印象也越來越清晰,但到目前為止,這印象還沒給他造成多少困擾。他愛她。他堅持說我們參加家庭聚會的照片不完整,因為照片裡沒有他的母親。他說「即便她身上有味道」,他也想見她。我們也期待見到她。但我心很累。

現在來到「願上帝在我打字時扯掉我手指」的部分:我開始為這種慢性自殺的結局焦慮,不管這結局會是什麼樣。我希望結局是DJ的母親離開街頭住進了某處公寓,把生活拉回正軌。但隨著她年紀越來越大,我也越來越難以想像這會實現。

很多人在自我毀滅的過程中都不大會去想,孩子可能也會受到牽連。也許DJ的母親知道她要自我毀滅,所以才想確保她的孩子不會受到傷害。她把他留在了一個安全的地方,跟她為他選擇的家長住在一起,哪怕把他交給別人令她心碎,但她知道如果他離自己太近,同樣也會受到傷害。

有時候我在想,當DJ問起為什麼母親不能為了他在這個世界好好活下去的時候,這個答案對他來說是否足夠。我真的有點懷疑。

新聞出處:紐約時報中文網